日本では、近年「事実婚(じじつこん)」が注目を集めています。法律的には結婚していなくても、長期間同棲しているカップルを指し、相互に扶養義務を負う関係にあります。

しかし、事実婚が法的に結婚と同じ権利を享受できないため、特に子供がいる場合、そのデメリットについて懸念する声が多いのも事実です。本記事では、事実婚を選択したカップルが子供に与える影響や、法的・社会的な問題について詳しく考察します。

法的な問題と不安

事実婚のカップルは、正式に婚姻届を提出した夫婦に比べて、法律的に保障される権利が制限されています。例えば、事実婚の親は、離婚時の親権争いや、子供の養育に関して法的な優先権を得にくいという問題があります。正式な結婚をしていない場合、子供が生まれても、母親側の親権が強く認められるケースが多い一方で、父親の親権は必ずしも認められません。

また、事実婚のカップルは、子供に対する相続権やその他の法的権利が保障されないことが多いため、いざという時に法的なサポートを得るのが難しくなることがあります。特に親が亡くなった場合、事実婚のカップルにとっては相続問題でトラブルが発生する可能性も高くなります。

子供への影響

事実婚の子供は、しばしば社会的な偏見や圧力に直面します。日本社会では、未婚の両親の元で育つことに対して否定的な見方をする人がまだ多く、子供がその目にさらされることが多いのです。学校や地域社会で、「両親が結婚していない」といった事実が知られることで、いじめや差別を受けることもあります。

また、両親が事実婚であるため、子供が家庭の安定性について不安を抱えることもあります。法的に認められた結婚をしていないことが、子供にとって「不安定な家庭環境」を意味することもあるからです。このような不安定さが、子供の心理的な健康に悪影響を与える可能性も考えられます。

経済的な不安

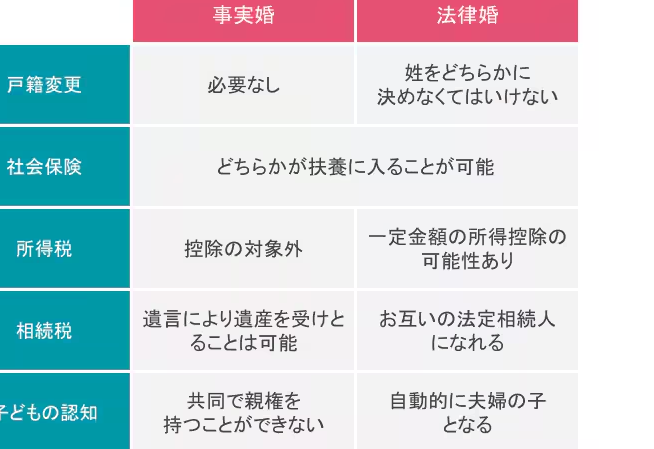

事実婚においては、結婚した夫婦が享受できる経済的なメリットを得ることができません。例えば、税制上の優遇措置や、配偶者控除、遺産相続の際の優遇など、正式な婚姻関係にあるカップルに対して支給される社会保障制度の適用外となる場合があります。これにより、子供がいる家庭であれば、将来的な経済的負担が大きくなる可能性があります。

また、事実婚のカップルが離別した場合、子供に対して養育費の支払いを法的に義務づけることが難しくなるケースが多いです。養育費の支払いに関する合意があったとしても、法律に基づいた保障がないため、支払いが滞るリスクがあります。このような経済的不安は、子供の生活環境に悪影響を与える可能性があります。

社会的な偏見

日本社会では、未婚のカップルに対する偏見が根強い部分もあります。事実婚のカップルは、結婚したカップルに比べて社会的に評価されにくく、家庭の形が「普通でない」とされることが多いです。これにより、子供が親の婚姻状況について質問を受けたり、偏見にさらされることがあります。

特に地域社会では、結婚していないことが「不安定な家庭」を象徴するものと見なされる場合が多いです。このため、事実婚の家庭に育つ子供は、他の子供たちと異なる背景を持っていることから、社会的な孤立感や疎外感を感じることもあります。

ヒントとアドバイス

一連のデメリットは各人が評価する必要がある

事実婚には、法的権利の不平等や社会的偏見、経済的な不安など、いくつかのデメリットが存在します。特に子供に対しては、家庭の安定性や社会的な立場が不安定になる可能性があり、心理的な影響を与えることも考えられます。しかし、これらのデメリットは社会的な認知度の向上や法律の整備により、少しずつ改善されていくことが期待されています。

事実婚を選ぶカップルにとっては、子供にとって最善の環境を作るために、社会的な理解と法的な支援がますます重要になるでしょう。